開業、京都鉄道博物館 ~古の英雄と、亡き路線記す鉄道史料たち~

どうも、珍しくフォトライフの上限がギリギリな既望路です

今月は記事の投稿数が多かったですからね

この記事を除いても、今月の投稿数は7

開設当初の、クッソどうでもいい記事ばかりの時期に次ぐ多さですね

どれだけ放置気味なのかがよく分かる

もっと早くからこのペースでやれって話ですけれど

そんな最近の出来事は…

おほほほ pic.twitter.com/jlZ1X92jbe

— 既望路 (@after_full_moon) 2020年5月26日

ミスドの新作が美味かったぐらいですかね

ヨロイヅカが祇園辻利と組んだ時点で、完全勝利確定演出入ってる

さささ、今回は多分脱線が多いので、サクッと本題へ移りましょう

前回の末に「とある珍しいことが起きた日の出来事」と予告していましたが、結局別の記事を先に仕上げることにしました

いつだって適当なのですよ、このブログは

時系列もクソもありませんが、3年も経ってりゃ大体一緒でしょう

というわけで、今回はとある鉄分濃厚な博物館へ行った話になります

では、どうぞ

2017年1月30日

新年を迎えて、冬休みも終わり、再び京都通学生活へ

夏は大阪より暑く、冬は大阪より寒い

そんな気温バグな都を歩く休日

写真のお寺は西本願寺

バスの定期が生きてりゃ一気にブンなのですが、生憎切れているので京阪七条から徒歩

到着したのはこちらの工事現場

ではなく、「京都鉄道博物館」

オープンは16年の4月だったので、9ヶ月経ってからの初来場となりました

(オープン前はちょくちょく覗いていたわけですが)

プロムナード

入ると早速どんとお出迎え

弁天町にあった交通科学博物館以来ですかね

D52とはまた違った迫力がありますねぇ

デカイはロマン

ゴツっとしたのがまたいい

革張り座席のシックな内装

これだけでも貴賓が溢れてきます

数奇な運命をたどったディーゼル機関車

こっちは一大ベストセラーのトップナンバー

しれっと環状線仕様にされたのも、気がつけば大昔

車内にあった懐かしの路線図

学研都市が未だ自我を保っている時代

今ではHH淫乱ピンクに…

トワイライトプラザ

ゴハチ

付けているHMは、初のブルトレ「あさかぜ」

京都鉄博建設に伴い、宮原で寝ていたところを引っ張り出されたそうなので、お初

ユルミ ブレーキ

汚物排出コックと、シャワー排出コック

寝台車ならではの装置ですかね、知りませんけど

CS25、29カム制御器

途中停止時の処置について

1 進メ表示灯点灯のまゝ、ノッチが進段しない時。

(1)マスコンハンドルを「切」とする。

(2)抵抗制御、バーニア制御NFBの状態確認

(3)H・Bを「切」とし逆転ハンドルを中立にして

ア. 抵抗カム軸を1・4位置。

イ. バーニアカム軸を0位置。

ウ. CS26カム軸をWF40%位置。

以上の位置に合わせて動作試験を行う。

2 戻し表示灯消灯しない

(1)マスコンハンドル「切」位置確認

(2)逆転ハンドル「中立」、H・B「切」とする。

(3)抵抗制御NFBを「切」にして噛むモーターハンドルを手で左に回して1、4位置に戻す

(4)抵抗制御NFBを「入」とし動作試験する。

トワイライトクスプレスの食堂車の電子レンジ

これも結構な年数経っているんですかね

こういうコアなところもじっくり見て回れるのが博物館の魅力

本館1F

初の国産蒸気機関車「230形」

こやつも交博移転組ですね

悪意のあるアングルやめい

あの300km/hを叩き出した夢の超特急も、普通にプラスねじで留まっているんですね

583系は2014年の吹田公開、485系は2013年の松任公開で見て以来ですねぇ

すっかり綺麗になって

碓氷峠を超えるために、EF63と協調運転ができるように改造したのが489系

車番の左についた丸もまた、碓氷峠対応の証

85km/h対応でたから号用として活躍した、ヨ5000

宇都宮からわざわざやってきたそうで

楽しい橋の模型

今のユニバーサルシティ駅のすぐ西にあったそうで

(今は運河自体がユニバで消えたので橋も無い)

よい子のためのこうりゅうしすてむ

なるほど分からん

VVVF?ああ、知ってますよ、電車の鳴き声ですよね

富士のHM付けた66

イヤン

あんなところ(モーター)やこんなところ(ATS車上子)まで丸見えです

こっちは「出雲」を付けたDD51

EF66と同じく貨物から貰ったやつ

丁度寝台特急の特別展示をやっていた時期だったので、各車に色々付いてます

(これが目当て)

そういや最近カニ食べてないですね

こうのとりかその辺に乗って行きたいもので

屋根上もじっくり眺められるお立ち台付き

こっちは昭和っぽいコーナー

キャベツ太郎ってパッケージそのままなんですかね

袋系のお菓子をずっと置いているのは中々デンジャラスな気もしますが

讃岐丸の模型

こっちじゃないです

宇高連絡船の方です

こっちには色々貴重な資料が展示されています

JR黎明期って良いですよね

みんな同じ顔

天王寺駅ですかね?

梅小路京都西開業に伴い抹消されたデルタ線

「防空理想市街地に」「特急鴎など廃止」「食堂車等を通勤用客車に改造」「消えたかもめ」

来る本土決戦に迎え、厳戒態勢を取る鉄道

旅に計画性を 多少の不便は我慢せよ

今度の改正はこれまでの部分的な訂正と異なって陸運非常体制に即した最初の本格的なものである、従って旅客は多少不便を蒙るかも知れぬが、現下の物資輸送の緊急性を考えて不急不要の旅を中止するのはもちろん是非せねばならぬ旅にも国家的立場を考慮し計画性を持たせてほしい、たとえば産業戦士らの通勤時間の旅をひかえ、あるいは見回品や託送荷物を少なくしその輸送力を重要物資に回してほしい、また通勤、通学には出来るだけ便宜を計ったが、それでも多少不便になった地区もあろうが、それには会社側も出勤時刻に考慮を加え協力態勢をとって戴きたい、今度の時刻改正と併行して今後いろいろと制限が強化されるかも知れぬが、制度の上からばかりではなく各自の自粛によって決戦輸送の完遂を要望する

いよいよ海上輸送がダメになった頃でしょうか

なんだか既視感のあるワードもちらほら見えるのは気のせいか…(

こちらは「車内回覧板」

一機でも一発でも、これを一刻も速く前線に送りつけることーーこれが今日ほど急を告げているときはありません

補給が巧くいくかいかぬかは直ちに戦局に響くものでありますことを考えられ、国の全体が旅行を自粛自制し、防空に生産に体当りとなって輸送力は補給輸送のため皆んな供給しましょう

鉄道ではこのためいろいろの措置を講じて決戦輸送の完遂を期して居ります、これには是非とも皆さんのお力添えが必要で、汽車は戦力補強のためにのみ走らせようではありませんか

戦時輸送の協力者、良い旅行者として、次のことはすすんで実行して下さい

・車内防空に協力すること(裏面をご覧下さい)

・大きな荷物を持ち込まぬこと

・車内を汚さぬこと、傷つけぬこと

こんな小さなことが何よりの輸送協力になるのです。またどんなときでも、どこでも、"秩序を守り抜くこと"これが戦時下の旅行心得でありますと共に、いつ何時空襲を受けても災害を最小限度に喰い止めるただ一つの道です

●万が一駅や車内で空襲を受けたら、勝手な行動は慎み係員の指示に従って下さい。

本土の制空権も取られている状態ですかね

戦時中とは言えども、やはりスタンスとしては今と変わらぬ部分も見えてみますね…

(「国全体」「皆さんのお力添え」「良い旅行者」「協力」…)

(木津~片町で完結しているので、実験には丁度いいんでしょうね)

こっちは昭和12年(1937年)の時刻表

日本史的には二・二六事件*1やら盧溝橋事件*2やらの時代ですが、普通に初詣したり、スキーに行ったりしてたんですねぇ

まだこのときは

中は今の宝塚線の時刻表

何やらとんでもないものもちらほら見えますが

載っている駅を地図に書き出すとこんな感じ

福知山線は、1891年に尼ヶ崎~伊丹を開通させた川辺馬車鉄道がルーツ

その後阪鶴鉄道*3に吸収され、塚口から神崎に至る連絡線が建設されると、塚口~尼ヶ崎は支線(尼ヶ崎線)に降格

また、北には有馬鉄道が1915年に開通させ、1919年に国有化された「有馬線」も掲載されていますね

こっちは、戦時中に不要不急線として休止しそのまま廃止になりました

ちなみに、今の大阪~三田を丹波路快速が40分で、普通列車が50分で結んでいるのに対し、当時は1時間20分

確かに速くなっていますね

鉄道院の地図

あ、うん

餘部鉄橋みたいな鉄橋

「山陽鉄道汽車時刻表及び賃金表」

運行系統がぶった切られる場所が姫路、岡山、糸崎と今とさほど変わらず

所要時間は神戸~広島で9時間40分

今が5時間45分ほどなので、一応速くはなっているようですね

他に、岡山・玉島(現:新倉敷)・尾道より汽船が出ていたことも伺えますね

「関西鉄道」の路線図

新木津~加茂があって、奈良~大仏~加茂もあるという中々クセの強い路線図

残っていない線路があったり、今ある線路が無かったりと、今と姿はかなり変わってますね

(片町駅やら網島線やらがあったり、片町線京橋駅がなかったりするのも、地元民としては気になるところ)

1896年 「大阪鉄道」と「奈良鉄道」

ここ奈良エリアには、湊町(現:JR難波)~奈良を結ぶ「大阪鉄道」と、七条(現:京都駅)~奈良を結ぶ「奈良鉄道」の2路線が通っていました

大阪鉄道は1890年、奈良鉄道は1896年に開通

1898年 「関西鉄道」開通

草津~柘植~亀山~名古屋を開業させていた「関西鉄道」が、97年に柘植~加茂を開業

同時に片町*4~四条畷を開通させていた浪速鉄道を買収し、新たに四条畷~新木津~加茂を建設

片町~四条畷~新木津~加茂~亀山~名古屋のルートで、大阪と名古屋が結ばれることになりました

(同年の末には放出~網島の網島線も開通し、網島~名古屋で急行列車の運行が開始)

また、加茂~奈良にも自社線を開通させ、奈良~名古屋を一本で結ぼうとしました

が、既に2社が乗り入れている奈良駅に乗り入れるのは容易ではなかったので、とりあえず大仏駅を仮のターミナルとして開業

1900年「大阪鉄道」吸収

1899年に大仏~奈良が開業し、奈良駅に乗り入れるようになりましたが、その翌年に「大阪鉄道」を吸収

これにより、湊町~奈良~名古屋の新ルートが開通することになりました

(同時に現片町線区間は、網島/片町~木津を往復するだけのローカル線に、新木津~加茂は使われなくなったので翌年に廃線)

鉄博の資料にあった路線図はこのときのものですかね

1905年 「奈良鉄道」吸収

ついで、「奈良鉄道」も吸収されました

これにより、奈良~木津が手に入ったので、木津~加茂の連絡線を作って、こっちをメインルートにすることに

同時に、旧来の奈良~大仏~加茂は貨物線に降格、のちに廃線となりました

そして2年後の1907年に国有化されます

これが今ある姿ですね

今でこそ4ドア通勤型が行ったり来たりしているだけの地味な片町線ですが、一時は大阪~名古屋を結ぶ大動脈として活躍してたことが分かる路線図ですね…

(新木津~加茂の路線とか特に)

という、地元民によるバイアスかかりまくりの脱線でした

多分関西鉄道のご案内

同じく大阪~名古屋を結ぶ国鉄(官営鉄道)と熾烈な客取り合戦を繰り広げていた関西鉄道は、料金面だけでなく、サービス面でも国鉄と競り合っていましたが、そのことがよく伺える資料ではないでしょうか

・途中下車駅は

50里*5以内の乗車切符を所持せらるる旅客は、途中駅に下車し再び切符を以て他の本車に乗継ぐ事を得ず。50里以上の乗車切符を所持せらるる旅客は左記各駅に限り下車し再び他の列車に乗継ぐ事を得べし

名古屋、愛知、弥冨、桑名、四日市、亀山、柘植、上野、笠置、加茂、奈良、法隆寺、王寺、柏原、天王寺、一身田、津、貴生川、草津、新木津、四条畷、高田、畝傍、桜井、大阪

50里以上の乗車切符所持の旅客と雖も、前記駅以外途中駅に下車せらるるときはその切符は再び乗車の効を失うものとす

・電報取扱は

・荷運び夫は

・列車付小使*6は

湊町名古屋直通列車に乗込ませあり相当の御用仰付けられたし

・列車付行商人は

湊町、名古屋間直通列車中に弁当、すし、サンドイッチ、和洋酒、煙草、菓子等を販売する商人を乗込ましむ

・弁当は

今では片道100km以上なら原則OKな途中下車も、結構制限があったんですねぇ

あとはお手伝いさん的な人や、車内販売的なサービス、駅での駅弁販売などあったなど、100年前の列車サービスがどうであったかが伺えます

(いまじゃ煙草なんて一発アウトでしょう)

いやぁ、面白い資料満載です

このコーナーだけで30分以上時間が潰れましたね…

ただ、これはこの京都鉄博の展示のほんの一角に過ぎません

次のコーナーへ行きましょう

EF52

国産初の大型機関車ですね

こいつも交博移転組

シティライナー登場

「華麗なスプリンター新快速がモデルチェンジ。愛称名も「シティーライナー」と改め、ハンサムな新形式117系近郊型電車で昭和55年1月22日から登場します。デラックスな車両、座席は手動転換式クロスシートでゆったりしています」

今までの車両に比べれば、結構シュッとした感じになりましたね

企画展

そしてここからは企画展「The Sleeper train~寝台列車の軌跡~」へ

四季島のコースター

多分モノホン見れる機会は無いでしょう…()

寝台特急の変遷を伝える模型

戦後初の三等寝台車ナハネ11

こんな日本海のHMもあったんですねぇ

こっちは「彗星・あかつき」

新大阪~宮崎間の特急「彗星」と新大阪・京都~長崎間などを走る特急「あかつき」は、2000年(平成12)年から京都~門司間の併結運転を行い、2005(平成17)年に廃止された。通常の「彗星」は星の軌跡を表す線が3本であるのに対して、このヘッドマークでは6本も描かれているのが、特徴的である。(右のカンペガン見)

結合されたとはいえ、こういうデザインもカッコいいもので

形がとにかく粋な富士

日本初の列車愛称で、東海道新幹線開通後は東京~西鹿児島を25時間かけて走る寝台特急に

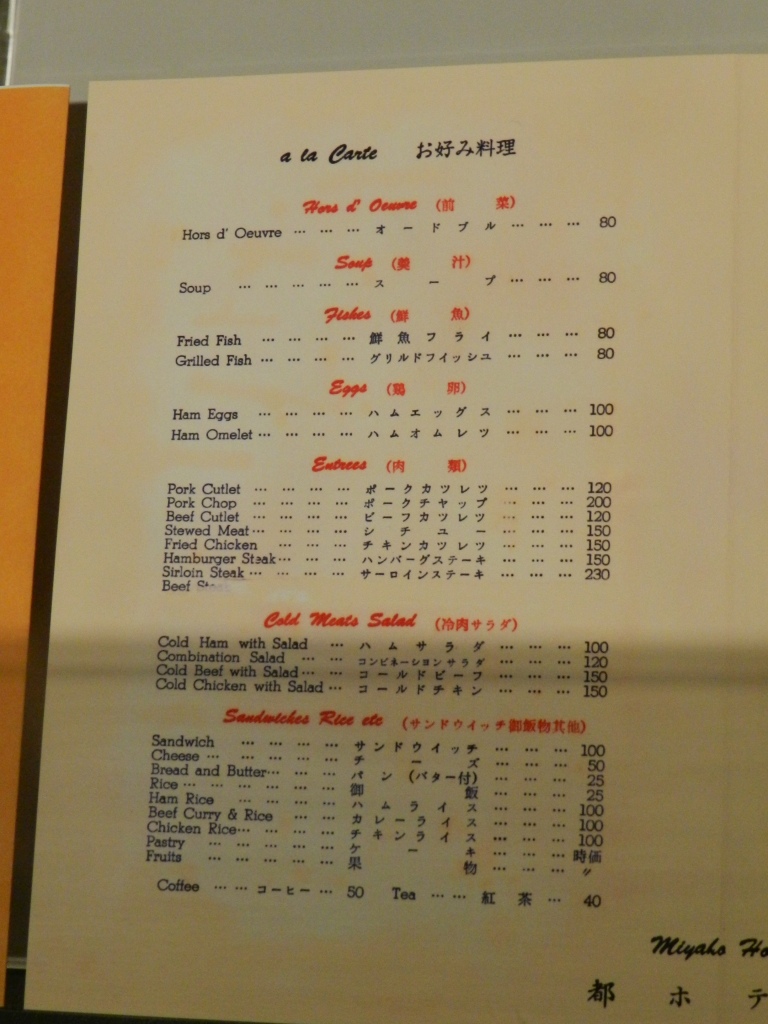

一体いつの時代にどの列車で使われていたメニューかは記録しそびれたので分かりませんが、ブルトレの食堂車のメニューであることは確か

小ジョッキのビールで80円

1/4ぐらいの値段ですかね…?

なおケーキは時価

時価ってどんなケーキだよ!どんなすてきなイチゴ使ってるわけ!?産地直送摘みたてホヤホヤってこと!?

リアル日常ネタが来るとは

ブルートレイン「駅」号

東京から鹿児島行って釧路行ってまた東京と、なんとも楽しそうなブルトレで

乗りつぶし捗りそう

客車内で熟睡する乗客

ただの限界18きっぱーじゃねえか

◯軽快なる旅行の夢

軽便枕をご使用なされば楽々と安眠が出来、愉快に御旅行が出来ます

これがあれば、限界遠征も楽に凌げそう

連合軍用の寝台列車が走っていた時代

これがそのチケットですかね(うろ覚え

寝巻で外へでた、不格好

これもまた寝台特急の醍醐味よ

ブルトレがかなり浸透してきた時代ですかね

列車で乗り込め北海道

バイクも乗れる北海道直通列車日本海モトトレイン

延々のストレート、広がる草原、爽やかな風。ライダーなら一度は憧れる北海道ビッグツーリング。JR西日本では今年初めて大阪発、函館直通のマシン、ライダー同乗列車を運行。海より早い、空より安い、日本海モトトレイン、一路、あなたと愛車を夢大陸へ…。

「元取れん」が「元取れーる」に改められる前ですね、これ

中々楽しそうな時代で…

トワイライトEXPのメニュー表

さっきのメニューから、コーヒーの価格が8倍に上がっていますね

(それでも消費税は3%時代)

優雅にコーヒーを啜りながら、北海道に上陸する朝を迎えてみたかったものです…

トワイライトのあれやこれの展示

思った以上に貴重な資料が集った企画展示

中々良かったです

2F展示室

こっちは私鉄コーナーの一角

お近鉄の初代あおぞら号

パット見サンライズ

京都市電の歴史もびっしり

今ある風景にそのまま路面電車をはめ込んだかのよう

特別な鉄道車両輸送

「在来線用の車両も、納車時などに特別な車両輸送が行われることがあります。」

新宮に取り残されたときのやつやんけ

(283系が甲種輸送される|鉄道ニュース|2011年11月13日掲載|鉄道ファン・railf.jp)

こっちには鉄道に関する色々なものを展示

鉄道映画

鉄道が描かれた歌

鉄道が描かれた物語

ひと駅ストーリーはただの短編集だろ

松本清張と西村京太郎

時刻表トリックも確かに鉄道

(『ミステリー列車が消えた』は時刻表トリックというよりかは路sゲフンゲフン)

鉄道ラノベもしっかり展示されていて感動

屋上と扇形車庫、そして

屋上に出ると、京都~西大路の路線が一望

オタクも大喜びの列車位置情報システム

はるか2本に新幹線

最後に蒸気機関車の方も見に行きましたが、すぐに閉館

やっぱD52の大迫力ボイラーは良い

全部の展示をじっくり見るためには、何度か訪問を重ねないといけないようですねぇ…

この日撮った枚数は500枚以上と、遠征並みの枚数

それだけ濃いラインナップだったということですかね

今回は本館の展示に全て時間を持っていかれましたが、旧梅小路蒸気機関車館の展示や、シミュレーター、体験型の施設(非常ボタンやドアの開け締めなど)などもあります

初めて行った感想としては、やはり想像以上のボリュームでまだまだ回り足りない、ってところですかね

特に、交博以外からやってきた車両も結構いたので、その分発見も多かったですねぇ

すごい、良い鉄道博物館だと思います

というわけで、今回はここまでとなります

脱線挟んだ上、展示品の内容全部全部書き写したりしてたので、結構な文字数行きましたね…()

まあ、これもまた自身の備忘録としていつかの日まで残されるということで…(

次回こそは、前回の宣言通り

というか、そのままついでに1月総まとめ、的なことになる予感です

フォトライフの上限的にも、次回が今月最後…?

ごゆるりとお待ちいただければ幸いです

今回もお付き合いありがとうございました

では、以上